溶ける建築

常滑・住宅・木造+RC

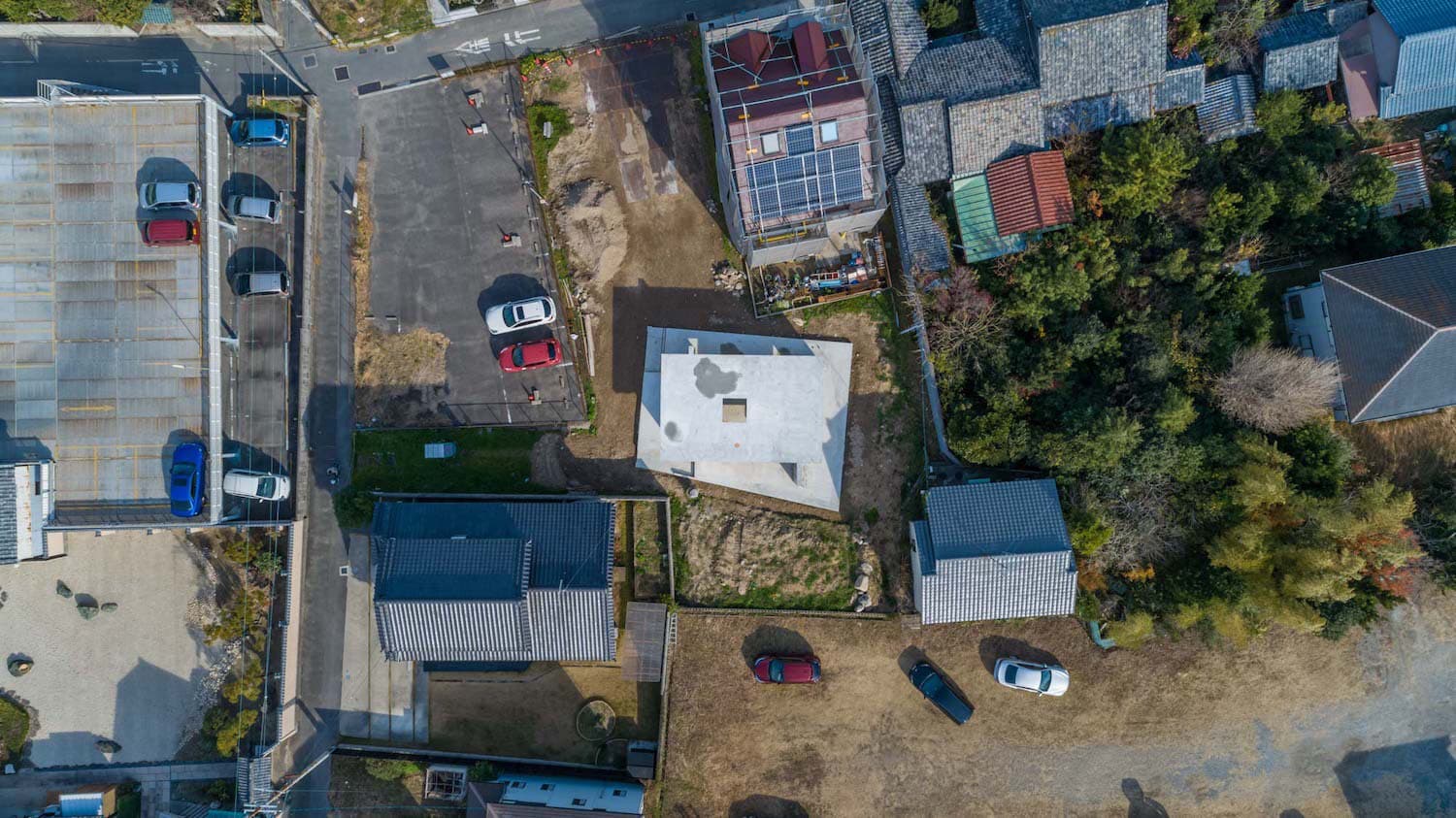

常滑大野町

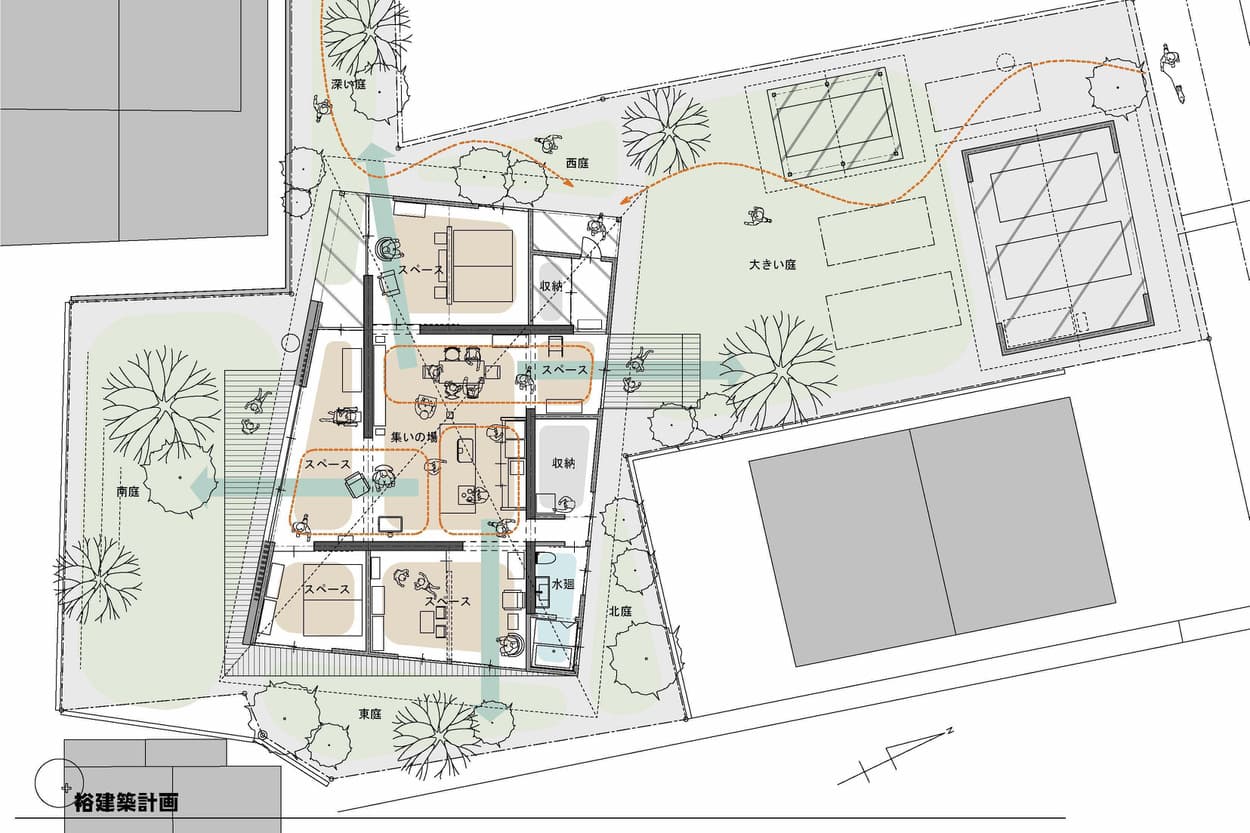

常滑大野町 常滑の大野町は鎌倉時代から伊勢湾の海運で栄えた湊町で、また、古くは潮湯治、近年は海水浴場として多くの人がここへ訪れたようで、旅館などの建物も多く残っている。しかし、今では、空き地や空き家が目につき、中でも放置された空き家の中には、屋根が抜け落ち、土壁が雨に打たれて溶け出しているものもある。そんな中、海に近く、昔の痕跡が残るこの街を気に入り、ここに暮らそうという施主から設計依頼をうけた。 施主は、この先は営みが不確かな時代であるに違いない、暮らし方はシンプルで小さくしていきたいと語った。今は両親と娘二人の6人で暮らす家が必要なのだが、将来は夫婦2人になってしまう。大きな家はいらないというのが要望であった

土の可逆性とコンクリートの不変性

左官職人の松木憲司さんに、大野町を案内した。朽ちて溶けている土壁を見て、この地域が細い竹しか生息していないこと、土壁の砂の成分が多い地域であること、さらに、溶けてしまった土壁を再利用することが出来ることなどを教えてもらった。 注目したのは、土の可逆性で、雨で打たれて溶けてなくなり、また練り直して壁として使えるところ。繰り返し再生することで、持続的な素材といえる。また、コンクリートは強度を整え、永続的に使うこととした。

溶ける

風雨で朽ちていく過程は、まるで建築が溶けていくようで、流れ出た物質を眺めてみると、昭和の初めまでは、それらの素材が地のものであることが分かる。

祭り

知多半島は醸造文化もあって、繁栄していた。知多半島各地に祭りがあり、湊町で栄えた大野町にも、山車が3基残っている。毎年5月の開催されている。

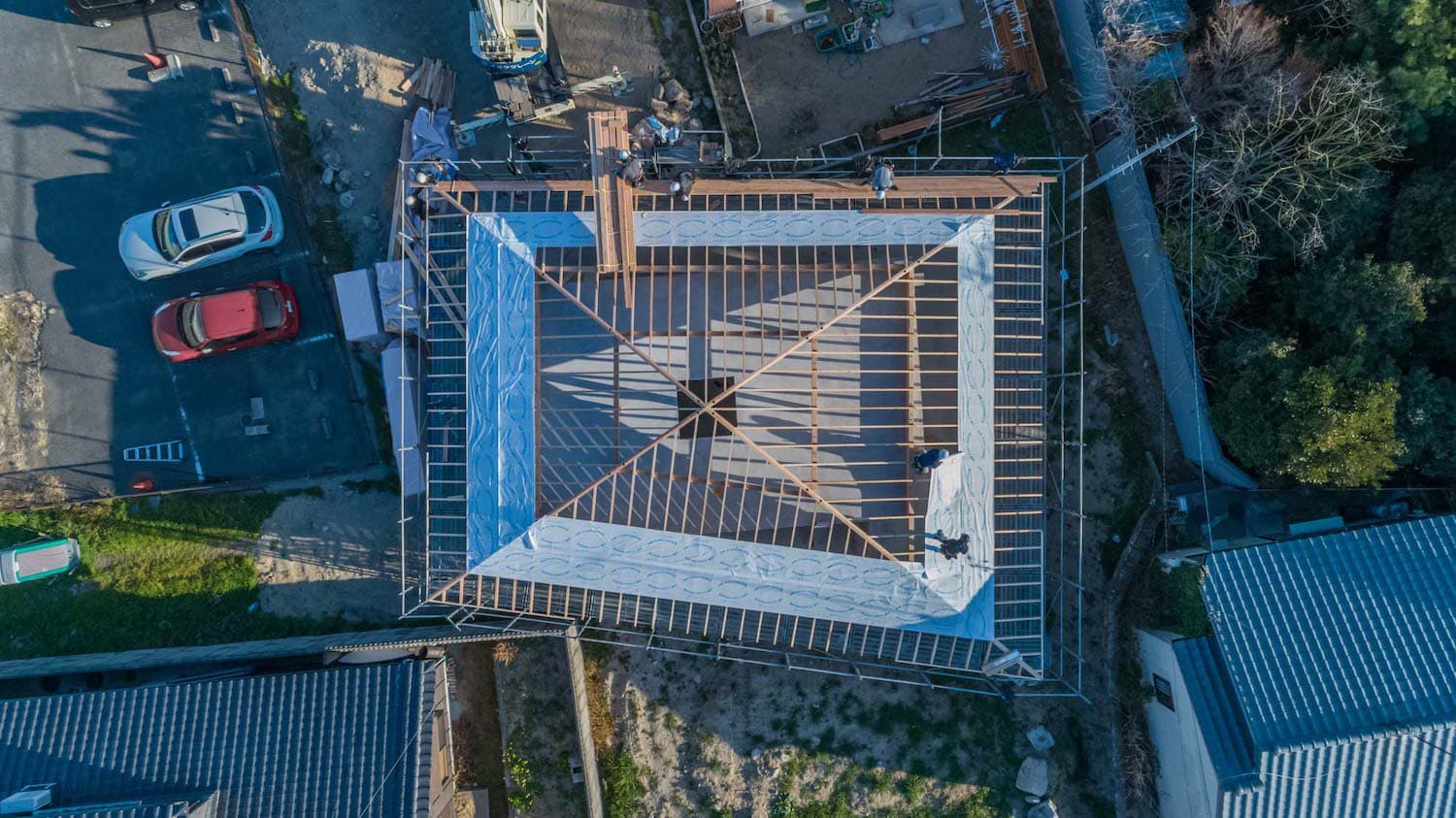

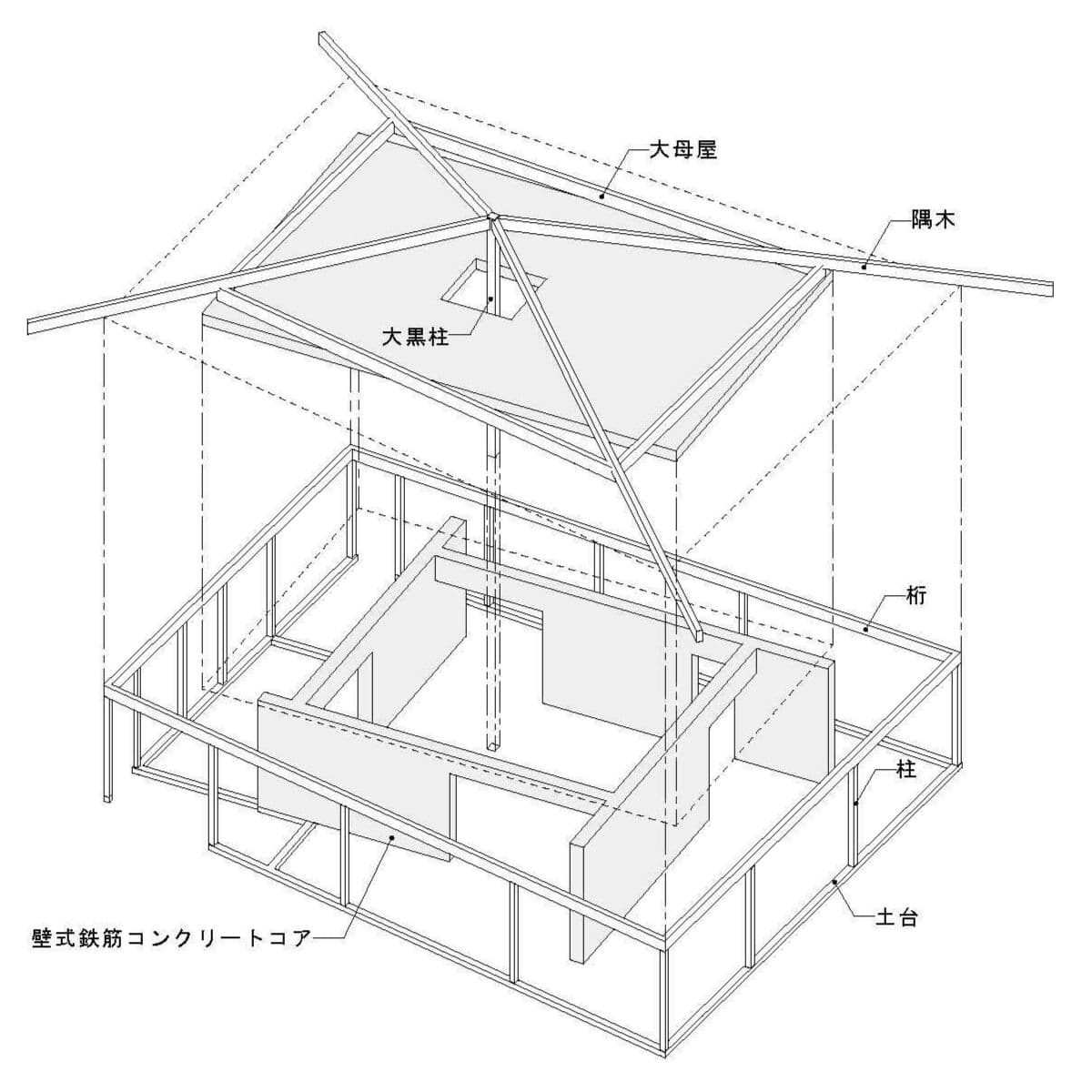

可変的な木造フレームと永続的なコンクリートBOX

2世帯で暮らすには少なくとも40坪程度必要だが、夫婦2人であれば20坪程度で十分暮らせる。そこで、減築できる仕組みを持つ家にした。 家の中心に約20坪のコンクリートの箱を配置し、その箱を覆うように木造のフレームを周辺に張り出した。外力はコンクリートが負担することで、木軸には耐力壁を有さない。

コンクリートBOXの外側には両親の室や子供の室を配置。コンクリートBOXは、家族の中心の場所でコアであり、将来の夫婦2人で暮らす最小ユニットでもある。

コンクリートBOXの外側の木造フレームは、構造的制約が少ないため、将来どの部分も減築しやすい。例えば、外壁の焼杉の板を外しておくことで、大野町周辺の溶けている建築のように、雨風で土壁は溶けて落ちていく。そこには、大きな軒と竹小舞だけが残った半屋外空間が出来上がる。

家の内と外の関係を可変できる仕組みは、住み手にとって、常にミニマムに暮らしていける喜びがある。将来また家族が増えるようであれば、そこに溶けた土を練り直し、壁として造ることで、内側の空間を手に入れることができる。

井桁に組んだコンクリートBOX

コンクリートのBOXは食べることが大好きな施主家族の団らんの場である。コンクリートBOXの外側には、プレイベートな室が配置されている。井桁状に組んだコンクリートは、壁にそって4つのスリットがあり、外側に室を開けることで外につながる構成になっている。家族がそろって集まり、意識的に開くからこそ外へ広がる団らんの場が成立する。 また、井桁コンクリートは津波エネルギーを流しながら受け止めることができ、まわりが流されてもコンクリートだけが残り、その後の再建を助ける。ゼロからの再建は困難だが、コアからのスタートは随分と楽になるはずだ。

左官

蒼築舎の松木憲司さん。

荒壁に続き、大直しの工程

土とコンクリート